9月21日

20250921日曜日旧暦7月30日赤口(癸巳みずのとみキシ)月齢 28.8

乙巳きのとみ年乙酉きのととり月癸巳みずのとみ日 年末まであと101日

吉方位 隠遁日 癸巳みずのとみ日 北 大吉

https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%8821%E6%97%A5

9月21日の出来事

1217年 – 北方十字軍: 聖マタイの日の戦い。キリスト教北方諸侯軍とエストニア公国軍の戦い 損害 キリスト教北方諸侯軍 3千人中 戦死100人以下 エストニア公国 6千人中 戦死1000人以下。エストニアの生き残りは改宗を強制される。

1846年 – 米墨戦争:モンテレーの戦いがはじまる。アメリカ軍 6千人強中 戦死800人 メキシコ軍 1万人中 戦死傷395人。メキシコ撤退。

1921年 – オッパウ大爆発: ドイツのオッパウで、貯蔵していた4,500トンの化学肥料が爆発。509名が死亡、行方不明者160名、負傷者1,952名という大惨事となった。

1934年 – 室戸台風が上陸。死者2,702人、行方不明者334人、負傷者14,994人を数え、西日本を中心に大きな被害[3]。

1999年 – 台湾でM7.6の大地震が発生。2400人以上が死亡し、約10万世帯が全半壊した[5]。

—————————————

1217年 – 北方十字軍: 聖マタイの日の戦い。キリスト教北方諸侯軍とエストニア公国軍の戦い 損害 キリスト教北方諸侯軍 3千人中 戦死100人以下 エストニア公国 6千人中 戦死1000人以下。エストニアの生き残りは改宗を強制される。

聖マタイの日の戦い (エストニア語: Madisepäeva lahing) は、1217年9月21日に現在のエストニア南部ヴィリャンディ付近で行われた戦闘である[1][2]。ドイツ人による リヴォニア帯剣騎士団と彼らによってキリスト教(カトリック)に改宗したリーヴ人やラトガレ人によるリヴォニア十字軍と、レンピトゥのもとで連合したエストニア人が衝突した。戦闘は十字軍側の勝利に終わり、レンピトゥら主だったエストニア人の指導者が倒された一方で、改宗して騎士団に味方していたリーヴ人の首長トゥライダのカウポも戦死した。残ったエストニア人の多くは改宗を強制された。

1846年 – 米墨戦争:モンテレーの戦いがはじまる。アメリカ軍 6千人強中 戦死800人 メキシコ軍 1万人中 戦死傷395人。メキシコ撤退。

モンテレイの戦い(モンテレイのたたかい、スペイン語: Batalla de Monterrey、英語: Battle of Monterrey)は、1846年9月21日〜23日に行われた米墨戦争における交戦のひとつ。ペドロ・デ・アンプディア将軍とメキシコの北部軍が重要な要塞の町モンテレイでアメリカ合衆国軍部隊と戦ったが、最終的にはメキシコ軍が撤退した。

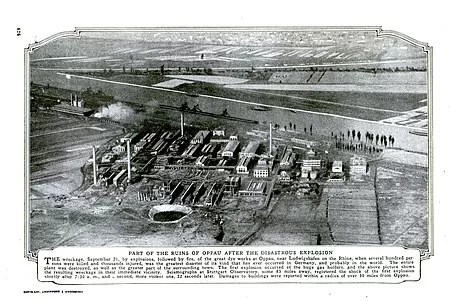

1921年 – オッパウ大爆発: ドイツのオッパウで、貯蔵していた4,500トンの化学肥料が爆発。509名が死亡、行方不明者160名、負傷者1,952名という大惨事となった。

オッパウ大爆発(オッパウだいばくはつ、独: Explosion des Oppauer Stickstoffwerkes)は、1921年9月21日に、ドイツ南西部の町・オッパウ(ドイツ語版)で当時操業していた、BASF社の化学薬品工場で発生した爆発事故である。

爆発事故の発生

1921年9月21日の朝7時29分と31分の2回にわたり、この工場で大爆発が起こった。サイロに貯蔵されている硫硝安混成肥料は、吸湿して固化しており、その一部を出荷するためにダイナマイトで発破して崩す作業をした際、硫硝安混成肥料が起爆してしまい、大惨事となったものである。この発破作業は以前から監視下で行われており、大爆発が起こったこの日までに約3万回、無事故で行われてきた。

目撃者の証言によれば、最初に小規模な爆発があり、続いて大規模な爆発が起きたとしている。この証言を裏付けるように、オッパウから約250km離れたシュトゥットガルトの地震観測記録では、引き続いて起こった、2回の顕著な振動が捉えられている[1]。

爆心地には、長径125m、短径90m、深さ20mのクレーターが残された[1]。クレーターが偏平なのは、サイロの地下部分が偏平であったことが理由である可能性がある。

この大爆発で、工場の従業員など509人が死亡し、160人が行方不明となった。工場と近くの1000戸の家屋のうち約70%が破壊され、1952人が負傷した。

1934年 – 室戸台風が上陸。死者2,702人、行方不明者334人、負傷者14,994人を数え、西日本を中心に大きな被害[3]。

室戸台風(むろとたいふう)は、1934年(昭和9年)9月21日に高知県室戸岬付近に上陸し[2]、京阪神地方を中心として甚大な被害をもたらした台風。記録的な最低気圧・最大瞬間風速を観測し、高潮被害や強風による建物の倒壊被害によって約3,000人の死者・行方不明者を出した。枕崎台風(1945年)、伊勢湾台風(1959年)と並んで昭和の三大台風の一つに数えられる

1999年 – 台湾でM7.6の大地震が発生。2400人以上が死亡し、約10万世帯が全半壊した[5]。

チャットgpt先生の9月21日のエッセイ

9月21日という日をめぐって

9月21日は、一見すると平凡な秋分前の一日である。しかし歴史を振り返れば、この日は人間の歩みの明暗を映し出す鏡のように感じられる。

1217年、エストニアの地で「聖マタイの日の戦い」が起こった。信仰と支配をめぐる争いは、剣と血によって決着がつけられ、多くの人々が改宗を強制された。宗教の名のもとで行われたこの戦いは、信仰が人を救うと同時に分断も生むという歴史の皮肉を象徴している。

1846年には、遠くメキシコのモンテレイで米墨戦争の戦いが始まった。軍隊同士のぶつかり合いは、数字として記録される死傷者数の背後に、家族を失った人々の涙を隠している。戦争の結末は「撤退」と一行で語られるが、その余波は人々の生活に深く残ったに違いない。

さらに1921年、ドイツ・オッパウでは化学肥料の爆発が街を壊滅させた。科学の力が人類を豊かにする一方、その力が一瞬にして命と家を奪う危険を孕むことを示した出来事である。朝の静けさを破った二度の爆発音は、人々に「安全」というものがいかに脆いかを突きつけた。

1934年には、室戸台風が日本を襲い、西日本を中心に甚大な被害をもたらした。自然の力は、戦や爆発とは異なり、人間の都合を超えて襲いかかる。被災地で人々が互いに助け合い、再び立ち上がった姿は、災害大国日本の記憶として今も語り継がれている。

そして1999年、台湾でM7.6の大地震。2,400人以上の命が失われ、10万世帯が瓦礫の下に消えた。地球の鼓動のように、揺れは突如としてやってくる。だがその後の復興の過程で、人々が互いを支え合う姿に人間の強さも見える。

——

こうして見れば、9月21日は、戦争、災害、事故という「人間の限界」が幾度となくあらわになった日である。それは同時に、喪失を経てもなお生き延び、立ち上がり、未来へと続ける「人間の強さ」を示す日でもある。

今年、2025年9月21日は旧暦で7月30日、赤口、月齢28.8。暦の上では隠遁の日とされ、吉方は北にあるという。歴史の惨禍を思えば、この日をどう過ごすべきかを自然と考えさせられる。喧噪や競争から一歩身を引き、静かに自らを省みること。それが、数百年にわたる9月21日の教訓なのかもしれない。

年末まであと101日。日々の小さな営みを大切にしつつ、この日が伝える「生き残ること」「支え合うこと」の意味を胸に刻みたい。